Deutsches Kaiserreich 1871-1918 ("Zweites Reich"). Meldungen

Wie war das denn im Kaiserreich -- ach so schön oder ach so brutal? -- Todesstrafe mit Guillotine in Berlin-Plötzensee -- sie zogen in den Krieg, um "stark" zu werden -- der Drill in der Kaiserlichen Armee ging oft bis zum Selbstmord -- Erster Weltkrieg von 1914 war eine Mentalitätenfrage aller Kriegsparteien -- Historiker verlangen eine Revision der Kriegsschuldfrage: Deutschland wird entlastet -- General Haig hat 1915-1918 absichtlich hohe Verluste provoziert - um später ab 1919 Hass auf Deutschland zu bewirken - Kaiserreich finanzierte Lenin mit Millionen -- Bis heute ist das Zweite Reich im "Kriegszustand" --

Meldungen, präsentiert von Michael Palomino

| Teilen

/ share: |

Facebook |

|

Twitter

|

|

|

|

20.1.2010: Die Henker im Zweiten Deutschen Kaiserreich - mehr Arbeit als Vermutet

aus: spiegel online: Todesstrafe im Kaiserreich: Kopf ab, Kopf ab, Kopf ab. Todesstrafe in Deutschland. Zum Henker mit ihm; 20.1.2010; http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/5916/zum_henker_mit_ihm.html

In Sachen Rassismus und Todesstrafe herrschen über dem Zweiten Deutschen Kaiserreich unter Bismarck und Konsorten grosse Tabus. Hier wird ein Tabu über die Todesstrafe im Kaiserreich gebrochen. Das Tun des Köpfers und Scharfrichters Schwietz in seiner "Wirkungsstätte" in Berlin-Plötzensee wird hier ein bisschen ausführlicher präsentiert und an Fällen dokumentiert. Aber lesen Sie selbst:

<Im Kaiserreich galt ein Leben nicht viel, ohne Zögern verhängten Gerichte die Todesstrafe. Dann reisten Scharfrichter wie Lorenz Schwietz mit dem Beil an, um ihr blutiges Handwerk zu erledigen. Neu ausgewertete Akten zeigen, dass die Henker seiner Majestät weit mehr Menschen köpften als vermutet. Von Stefan AppeliusAls der 31-jährige August Hennig von mehreren Polizisten begleitet in einer Kutsche vor dem Potsdamer Landgericht am Nauener Tor eintrifft, haben sich dort zahllose Schaulustige versammelt. Im Gerichtssaal herrscht an diesem 30. April 1906 großes Gedränge, auch die Pressetische sind dicht besetzt. Mehrere Damen aus der Gesellschaft sind erschienen, unter ihnen Erbprinzessin Pauline von Wied, die Tochter des Königs von Württemberg. Alle wollen den Mann sehen, von dem es in der Zeitung heißt, er sei eine Bestie. Den Mann, der sich seiner Festnahme durch eine spektakuläre Flucht über die Dächer Berlins entzog und den man erst nach Wochen in Stettin dingfest machen konnte.

Hennig ist ein mittelgroßer Mann im schäbig grau-grünen Sommermantel mit eingedrücktem braunem Filzhut, Halbglatze und derben Gesichtszügen. Als Halbwüchsiger hatte er einem Berliner Schneidermeister Drohbriefe geschrieben: "Bringen Sie am Montag zur zweiten Brücke vor dem Schlesischen Thore die Summe von 300 Mark, sonst sind Sie acht Tage später eine Leiche! Cassini, Räuberhauptmann." Sechs Jahre Zuchthaus gab es dafür.

Diesmal lautet die Anklage auf Raubmord. Staatsanwalt Mendelsohn wirft ihm vor, einen jungen Mann in ein Waldstück am Wannsee gelockt, ihn dort erschossen und ausgeraubt zu haben. Zeugen und stichhaltige Beweise gibt es nicht. Die Ankläger reimen sich den möglichen Tatablauf selbst zusammen. "Ebenso gut könnten Sie beweisen, der Mond sei ein Pfannkuchen. Das sind doch alles bloß Hypothesen", wehrt sich der Angeklagte vor Gericht. Der Mord gehe auf das Konto eines Komplizen: "Ich habe den Raub begangen, ich will mich nicht reinwaschen und habe viel auf dem Kerbholz. Um mildernde Umstände zu bitten, wage ich selber nicht, aber wir leben in einem christlichen Jahrhundert, und da sollte man einem Menschen nicht die Möglichkeit abschneiden, noch einmal ins Leben zurückzukehren." Als Hennig die Geschworenen bittet, im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden, bricht das Publikum in lautes Gelächter aus.

Der Federstrich des Kaisers

Der Prozess endet bereits nach zwei Verhandlungstagen. Und gerade einmal zwei Stunden brauchen die Geschworenen, um Hennig schuldig zu sprechen. Dann verhängt der Richter die Todesstrafe. Der Verurteilte nimmt den Spruch äußerlich völlig regungslos entgegen. Erst als der Richter ihn auffordert, sein Gewissen durch ein offenes Geständnis zu erleichtern, sprudelt es aus ihm hervor. Er sei unschuldig, die Beweisführung des Staatsanwalts sei "total falsch" gewesen. Doch niemand will Hennig jetzt mehr hören.

Als ein Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt wird, gibt es nur noch eine Hoffnung: die Begnadigung durch den König von Preußen. Mehrere Monate vergehen, während Hennig im Moabiter Untersuchungsgefängnis auf die Entscheidung des Monarchen wartet. Wilhelm II. hat alle paar Wochen über das Schicksal zum Tode verurteilter Untertanen zu entscheiden. Jahr für Jahr lässt er einige von ihnen enthaupten. Mit einem Federstrich seiner Majestät wird das Urteil Ende November 1906 rechtskräftig. Weil Wilhelm II. "der Gerechtigkeit freien Lauf" lassen will, wird Hennig mit einer Droschke in das Strafgefängnis Plötzensee transportiert. Man sperrt ihn in die Mörderzelle, nur ein paar Schritte vom Richtplatz entfernt.

Inzwischen ist Lorenz Schwietz, 56, aus Breslau mit vier Gehilfen in Berlin eingetroffen, per Eisenbahn, dritter Klasse. Fahrtkosten und Spesen erstattet die Justizkasse. Im Gepäck des Quintetts befinden sich ein mehrere Kilogramm schweres, geschliffenes Handbeil, eine rotgestrichene Richtbank und ein massiver Holzblock. Auch ein schwarzer Zylinderhut gehört zur Ausrüstung. Schwietz ist gelernter Fleischer - und amtiert sei einigen Jahren als königlich preußischer Scharfrichter. Nun hat er den Auftrag erhalten, dem verurteilten Mörder August Hennig mit einem einzigen, wohlgezielten Hieb den Kopf vom zu Rumpf trennen und ihn so vom Leben zum Tode zu befördern.

Blutiger Rekord

Schwietz hat in Ausübung seines Amtes allerlei erlebt. Mal rutschte ein gefällter Kopf auf eisglatten Steinboden mehrere Meter weit und kam erst an einer Mauer zum Stillstand. Ein anderes Mal verfingen sich die Barthaare des Delinquenten im Richtblock und der säuberlich abgetrennte Kopf blieb am Holzklotz hängen, während die Arterie des Unglücklichen stoßweise Blut verströmte. Erst im Vorjahr schlug Schwietz in pommerschen Schneidemühl einer jungen Mutter ihren Kopf ab, die kurz zuvor in der Todeszelle ein Kind entbunden hatte. Einen blutigen Rekord hat er 1901 im westpreußischen Graudenz aufgestellt. Da enthauptete er innerhalb einer Dreiviertelstunde vier Zuchthausinsassen nacheinander. Reden darf er darüber allerdings nicht - die preußischen Scharfrichter sind vertraglich dazu verpflichtet, über ihre Vollstreckungsaufträge strengstes Stillschweigen zu bewahren.

Die Tradition des Berufsstandes will es, dass der Scharfrichter am Tag vor der Hinrichtung einen Blick auf den Delinquenten wirft. Als so der Wärter am späten Nachmittag des 4. Dezember 1906 die Tür der Mörderzelle aufschließt, hinter der August Hennig schmachtet, ist es draußen schon dämmrig. Ist der Delinquent eine kräftige Person oder eher schmächtig, wirkt er ruhig oder könnte er durchdrehen? Vor allem aber nimmt der Scharfrichter Hals und Nacken des Verurteilten in Augenschein.

Als sich die schwere Zellentür wieder hinter dem Scharfrichter schließt, verliert der verurteilte Hennig die Fassung. Die ganze Nacht hindurch brüllte er immer wieder denselben Satz: "Was wollt ihr denn von mir?!" Als er am nächsten Morgen noch vor Sonnenaufgang aus der Zelle geholt wird, kommt kaum mehr als ein heiseres Kreischen aus seiner Kehle.

Weit mehr Hinrichtungen als bekannt

Auf dem Gefängnishof Nr. 4 ist der Richtblock aufgebaut. In einer Ecke sitzen Staatsanwalt Mendelsohn und zwei Richter an einem schwarzbehangenen Tisch. Ein paar Meter weiter stehen etwa zwei Dutzend Männer: Bürger aus der Gemeinde Plötzensee, meist Offiziere und Juristen, die als Blutzeugen an der Exekution teilnehmen. Vor ihnen hat man eine Kette von Gendarmen postiert. Nachdem der Staatsanwalt August Hennig das Urteil mit der Unterschrift des Königs verlesen und gezeigt hat, versinkt der in Apathie. Die Gehilfen des Scharfrichters legen ihn auf die Richtbank. Auf die Frage nach seinem letzten Wunsch reagiert er nicht. Einer von Schwietz' Gehilfen presst Hennigs Kopf in die dafür vorgesehene Mulde. Jetzt geht alles sehr schnell. Der Scharfrichter hebt das Beil nur halb hoch. Ein Knirschen, ein Blutstrom, und das Haupt von August Hennig rollt in den ausgestreuten Sägespänen. "Herr Staatsanwalt, das Urteil ist vollstreckt", meldet Schwietz.

Minuten später ist die Leiche des Unglücklichen, in einen einfachen Sarg geworfen, auf einem Bretterwagen zum benachbarten Mörderfriedhof unterwegs. Verlesung und Vollstreckung des Urteils haben nur anderthalb Minuten gedauert. "Die Hinrichtung selbst, namentlich so, wie ich sie ausübte, ist eigentlich gar keine Strafe für das Furchtbare, was diese Leute begangen haben", rechtfertigte Lorenz Schwietz nach seiner Pensionierung gegenüber einem Journalisten seine Tätigkeit. "Das einzige, was für die meisten furchtbar ist, sind die letzten Stunden, die Zeit von dem Augenblick an, wo sie wissen, dass sie tatsächlich das Leben lassen müssen."

Wie viele Menschen im Kaiserreich ihren Kopf verloren, wird wohl nie genau rekonstruiert werden können. Die Hinrichtungen zu Kaisers Zeiten wurden im ganzen Reich ausgeführt, an mehreren Dutzend Orten von verschiedenen Scharfrichtern; die Akten darüber sind größtenteils verlorengegangen. Doch allein von Lorenz Schwietz ist dokumentiert, dass er insgesamt 123 Opfern den Kopf abschlug, den meisten mit dem Beil, einigen auch per Guillotine. Die Auswertung alter Akten des Preußischen Justizministeriums im Geheimen Staatsarchiv Berlin zeigt: In Deutschland wurden vor dem Ersten Weltkrieg mehr Menschen hingerichtet als bisher angenommen - und viele davon aufgrund von Urteilen die auch aus damaliger Sicht höchst zweifelhaft erscheinen.

Wo ist das Richtbeil?

Ein längst vergessenes Thema? Nicht für die Laubenpieper der Kleingartenkolonie Heideschlösschen in Berlin-Charlottenburg. Sie erfuhren eines Tages, dass sich ihre Parzellen direkt an dem früheren Mörderfriedhof befinden. Der wurde vor langer Zeit aufgelöst, heute befindet sich auf dem Gelände eine Spedition. Doch die Kartoffeln der Gartenfreunde wuchsen jahrzehntelang in blutgetränkter Erde.

Das letzte Opfer von Scharfrichter Schwietz übrigens war er selbst. Nach dem Tod seiner Frau und dem Verlust seiner gesamten Ersparnisse in der großen Inflation lebte Schwietz zwei Jahre zurückgezogen in seiner fast ständig abgedunkelten Wohnung. Im Mai 1925 setzte er seinem Leben von eigener Hand ein Ende - mit einer Revolverkugel. Wenige Wochen zuvor hatte der Henker in einem verzweifelten Versuch, zu Geld zu kommen, eine eherne Regel seines Gewerbes gebrochen und sein Richterbeil öffentlich ausgestellt, auf dem er fein säuberlich den Namen jedes Opfers eingraviert hatte. Das schaurige Erinnerungsstück, so legen es die Akten nahe, gibt es immer noch - vermutlich in der Asservatenkammer eines Berliner Museums.>

=====

25.9.2011: <Erster Weltkrieg: Sie zogen fröhlich in den Krieg, um stark zu werden>

aus: Welt online; 25.9.2011;

http://www.welt.de/kultur/history/article13621506/Sie-zogen-froehlich-in-den-Krieg-um-stark-zu-werden.html

Texte zur Bilderstrecke:

Der Artikel:

<19 Zeitzeugen hat der Schwede Peter Englund durch den Ersten Weltkrieg begleitet und ihre Erfahrungen ausgewertet, nicht "was", sondern "wie" er war.

"Ich war noch nicht besonders weit gekommen, als ich spürte, dass irgend etwas knirschend unter mit nachgab. Es war ein Skelett, dessen Knochen von einer Armee Ratten abgenagt worden waren": Alfred Pollard (1916). Mit 21 Jahren trat er in die britische Armee ein.

"Auf den Feldern in der Umgebung sind scharlachrote Tupfer von Mohn zu sehen, außerdem Gänseblümchen und einzelne Kornblumen. Ein Feld mit Mohn hat etwas so Tröstliches und Heimatliches an sich": Florence Farmborough (1917). Die Engländerin war 27 Jahre alt, als sie Krankenschwester in russischen Diensten wurde.

"Wie hässlich ist doch der Krieg ... Gleichzeitig redet man heutzutage so viel von Kultur: Man möchte den Glauben an die Kultur und (andere) Werte verlieren, wenn sie so wenig respektiert werden wie hier": Kresten Andresen (1914). Der Däne (l.) diente in der preußischen Armee, seit er 23 Jahre alt war.

"Der Pianist mit dem boshaften Gesicht spielt immer noch. Ich erkenne es wieder – es ist die Musik, die ich einst zu Hause gespielt habe, im Zimmer eines Mädchens, zu dem ich gegangen war, um ihm Lebewohl zu sagen": Pàl Kelemen (1915). Als 20-Jähriger kam der Ungar zur österreichischen Kavallerie.

"In dieser Klammer ein sinnloses Dahinleben, wo man aufgehört hat, an die Zukunft zu denken, weil man sie nicht mehr zu erforschen wagt, ein Leben, das gleichförmig hin und her baumelt, festgehakt an ein paar unveränderlichen, frustrierenden Erinnerungen": Paolo Monelli (1918). Er kam im Alter von 23 Jahren zu den italienischen Gebirgsjägern.

"Die Nachwelt wird also ein bildliches Zeugnis des Krieges vorfinden, das große Mängel hat. Zum Beispiel: Es zeigt uns nicht, dass es in den Häusern fast ganz dunkel ist, wegen der Beleuchtungsvorschriften": Michel Corday (1917). Der französische Beamte war 45, als er den Krieg kennenlernte.

"Als die letzten roten und goldenen Strahlen der Sonne in der dunklen Tiefe des Himmels erloschen waren, stiegen die klagenden Laute des Muezzins von den Minaretten auf, um den treuen Anhängern des Propheten mitzuteilen, dass der Engel des Todes seine Flügel über einer Wüste ausgebreitet hatte": Rafael de Nogales (1917). Der Südamerikaner war 35, als er sich zum Dienst für den Sultan meldete.>

Schönheit, Schrecken und wie es sich anfühlte: Peter Englund erzählt den Ersten Weltkrieg in neunzehn Einzelschicksalen.

Es ist ein Morgen im Spätsommer, der mit einem Versprechen beginnt: endlich an die Front. Als der Mann nach frühem Wecken und feierlichem Gottesdienst, begleitet von Hurrarufen, Trommeln und dem Gesang der umstehenden Dorfbewohner, zum Bahnhof marschiert, überkommt ihn ein Gefühl von Stolz, Wehmut und Glück. In den Krieg ziehe er nicht um des Vaterlands willen oder der Ehre wegen, hatte er tags zuvor notiert, sondern um sich selbst zu stärken, seinen Willen und seine Haltung.

Die Größe dieser Stunde! Er steigt in den Zug, der so voll ist, dass die Männer aus den Fenstern quellen, jubelnd, ungeduldig, erwartungsfroh. Erst langsam, dann immer schneller rattern die Freiwilligen durch die warme Luft, hinein in einen Kampf, von dem noch keiner die Ausmaße erkennt. Sie sind jung, zwanzig, dreißig, der Weg an die Front ist für sie der erste Schritt in die Welt am Beginn des Jahrhunderts: the great war, la grande guerre, der große Krieg - endlich.

Der strahlende Aufbruchsmoment jenes Augustmorgens liegt bald hundert Jahre zurück. Inzwischen hat er sich in den Rahmen der Geschichtsschreibung gefügt: Bekannt sind die Zahlen; gesehen die Bilder von versengten, blutstarrenden Feldern und Menschen, denen die Moderne ins Gesicht geschrieben steht, während ihre sterbenden Körper in mittelalterlicher Brutalität verdreht sind; gelesen sind die Gedichte, Romane, Essays, die vom Gemetzel aus den Schützengräben erzählen.

Die Stimme der aufgeklärten Vernunft sagt: Hunderttausende stürzten sich, übermütig, abenteuerwild und kampfesgeil, in eine Schlacht, die in Europa begann und irgendwann die ganze Welt umspannte. An ihrem Ende, vier Jahre später, sind rund 17 Millionen Menschen umgekommen und tiefe Furchen in die politische Landschaft eingegraben, die bald darauf zu einem nächsten Krieg führen werden.

Heute ist die Urkatastrophe des zwanzigsten Jahrhunderts zwar historisch nachvollziehbar wie die Kampfeslinien auf einer alten Karte, ihre innere Verfasstheit aber bleibt im Dunkeln. Das Düstere an diesem Krieg, jene kollektive Verfinsterung des Verstandes: Warum strahlten sie damals anders, nämlich wie eine Erleuchtung und Befreiung, anziehend, glitzernd, funkelnd?

Offenbar liegt jenseits der Felder, Berge und Täler zwischen Portugal und Russland noch eine andere, innere Landschaft: eine Gefühlswelt, die den Krieg trug, vielleicht sogar hervorbrachte. Wer sie erkennen will, muss sich ins Erlebte versenken. Das jedenfalls ist die Grundidee des schwedischen Historikers Peter Englund, der den Ersten Weltkrieg nun als Panorama der inneren Wahrnehmung in Alltagsszenen aufblättert.

Er habe nicht beschreiben wollen, was der Krieg war, sondern zeigen, wie er war, stellt Englund im Vorwort seines Buches klar: Ihm gehe es weniger um die Rekonstruktion eines Ereignisverlaufs als um Eindrücke, Erlebnisse und Stimmungen.

Rußverkohlte Bäume und stille Dörfer

Und so hat er sich in das Innenleben von neunzehn Menschen hineingedacht, sich in ihre Tagebücher, Notizen und Briefe versenkt und ist ihren Weg durch die vier Kriegsjahre nachgegangen: nach Verdun, Hartlepool oder in die Karpaten, durch blumenumkränzte Mobilmachungen, rußverkohlte Bäume und stille Dörfer, in denen vom Krieg nichts zu hören ist außer Donnerhall in der Nacht.

Ein romantischer ungarischer Kavallerist, der in Oxford Geige studiert hat, tritt auf, eine zupackende Ambulanzfahrerin, die aus Australien kommt, aber in Serbien arbeitet, ein skeptischer Neuseeländer, der für die Briten kämpft, ein rotblondes deutsches Mädchen, das zum ersten Mal von der Westfront hört: Es sind Individuen, nicht ihre Funktionen, die Englund interessieren, er erkundet ihren Alltag und die Frage, wie aus ihm heraus eine Kraft entstand, die sie schließlich kollektiv verschlang.

Nun ist es das Wesen der populären Geschichtsschreibung unserer Zeit, narrativ zu verfahren, dabei aber keine monumentalen Erzählungsklötze aus der Vergangenheit zu schlagen, sondern historische Tiefe aus Einzelschicksalen entstehen zu lassen.

Seine neunzehn Personen, vom Südamerikaner bis zum Russen, hätten eines gemein, schreibt Englund: Der Krieg raube ihnen etwas Entscheidendes, "ihre Illusionen, ihre Hoffnung, ihre Mitmenschlichkeit, ihr Leben". Klingt das nicht wie die Botschaft eines getreuen Archivars, der wohlmeinend und milde über Vergangenes urteilt, dessen Porträt einer historischen Atmosphäre aber etwas grobkörnig ausfällt?

Wie auch Alltag nicht einfach aus einer Serie von Erlebnissen besteht, sondern aus Augenblicken, die überhaupt erst die Wahrnehmung wecken, so handelt die Großaufnahme der Epoche nicht von "dem Menschen", wie ihn die humanistische Pathosformel kennt. Nein, es geht hier um die Spannung zwischen Erlebnishunger und dem Schrecken des Erlebten, wie sie sich in jener Zeit aufgebaut hat.

Peter Englund hat lange Jahre als Kriegsberichterstatter gearbeitet, in Kroatien, Afghanistan, Irak. Inzwischen ist er der Sprecher der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt. Nun wäre es zu schlicht, aus den Eigenheiten seiner Biografie auf den Stil der Geschichte zu schließen - dennoch finden sich beide Pole: der Bericht aus der Mitte des Geschehens und das literarische Erzählen.

Ausschnittsfetzen aus einem Tagebuch

"Sommerabend, warme Luft, leise Musik in der Ferne", eine "mondklare, sternenhelle Nacht", ein Wind, bei dem "die Kastanien aus den Bäumen regnen" - mit solchen Worten fasst Englund die Stationen ein, an denen seine neunzehn Personen auftreten: Momente einer äußeren Atmosphäre blitzen auf, Wetter, Geräusche, Gerüche. Erst dann folgen Ausschnittsfetzen aus einem Tagebuch oder Brief. So entstehen Erzählungsszenen, die wie kurze Lichter in der Landschaft aufscheinen.

Das ist eine Poetik der Stimmung, wie sie vor allem in Romanen anklingt, etwa Thomas Manns "Der Tod in Venedig" oder Jean-Paul Sartres "Der Ekel". Wer ist also Peter Englund, der erzählende Historiker – eine postmoderne Variante des schreibenden Kriegsbeobachters Ernst Jünger, der sich gelegentlich das moralische Gewand eines Erich Maria Remarque umhängt?

Stimmungsbeschreibung als monumentaler Kriegsbericht, subjektiv zugespitzte Objektivität: Ist die Lehre wirklich die, dass Geschichte dann aufregend wird, wenn sie von der Literatur lernt, von den Menschen und ihren Leben, wie bereits einige Kritiker staunend festgestellt haben? Nein. Eben gerade nicht.

Man muss nicht Immanuel Kant bemühen, um zu wissen, dass es einen erhabenen Schrecken gibt, der sich von der unmittelbaren Erfahrung unterscheidet. Eben dieser ist es, den der Historiker wiederauferstehen lässt: Er erklärt keine Ideen, er zeichnet Bilder, opalfarbene.

Heraus kommt ein Gesamtkunstwerk, das eben nicht nur brave Anmerkungen verdient, zur Genrefrage etwa oder den Parallelen zu Walter Kempowski, der mit seinem "Echolot" ein ähnliches Projekt für den Zweiten Weltkrieg schuf. Englund zeigt etwas Unerhörtes: dass die Dekadenz der Jahrhundertwende eben nicht nur ein Phänomen der Kunst war, sondern eine Grundstimmung des Aufbruchs, Vitalismus im Alltag.

"Die eben noch so tröstliche Kontur ..."

Vielleicht ist es das, was nicht nur jene Zeit, sondern auch den ersten großen Krieg der Welt einzigartig machte: der Moment, an dem Schönheit in Schrecken kippt – oder, mit Rainer Maria Rilke, den Englund an den Anfang seiner siebenhundert Seiten stellt: "Alles, was sich an Qual und Grauen begeben hat, alles das ist von einer zähen Unvergänglichkeit, alles das hängt an seiner schrecklichen Wirklichkeit. Die Menschen möchten vieles davon vergessen dürfen, ihr Schlaf feilt sanft über solche Furchen im Gehirn, aber Träume drängen ihn ab und ziehen die Zeichnungen nach. Und sie wachen auf und trinken, wie gezuckertes Wasser, die halbhelle Beruhigung. Aber die eben noch so tröstliche Kontur wird deutlicher als ein Rand von Grauen."

In wenigen Wochen beginnt in England die "remembrance season", die auf den Gedenktag zum Waffenstillstand am 11. November 1918 hinführt. Engländer tragen in jenen Herbstwochen kleine Mohnblumenblüten aus Plastik an ihren Mänteln. Sie erinnern an die Blumen der Felder von Flandern, die, wie es in dem Gedicht von John McCrae heißt, Reihe um Reihe blühen auf den Gräberwiesen, ganze Landschaften voll. Wenn die Blume im Knopfloch die Erinnerung nach außen sichtbar macht, macht Peter Englund sie im Innern lebendig.>

=====

21.10.2011: Historiker Fritz Fischer: Deutschland wollte 1914 schon ganz Europa haben als Gegenpol zur den "USA"

aus: Welt online: Erster Weltkrieg: Deutschlands "erhebliche Verantwortung" für 1914; 21.10.2011;

http://www.welt.de/kultur/history/article13669463/Deutschlands-erhebliche-Verantwortung-fuer-1914.html

Der Historiker Fritz Fischer wies vor 50 Jahren Deutschland die Hauptschuld für den Ersten Weltkrieg zu. Bis heute streiten Historiker über diese These.

Vor 50 Jahren erschien im Droste-Verlag Düsseldorf das Buch "Griff nach der Weltmacht" des Hamburger Historikers Fritz Fischer, das wie kein zweites Geschichtswerk eine heftige Kontroverse nicht nur in der Historikerzunft, sondern in politischen Kreisen und der breiten Öffentlichkeit auslöste.

Der Erste Weltkrieg 1914-1918

28. Juni 1914. Der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand (r.) wird bei einem Besuch in Sarajevo erschossen. Das Attentat löst eine Kettenreaktion aus.Nicht erst unter Hitler, sondern bereits unter Kaiser Wilhelm II. im Ersten Weltkrieg habe Deutschland, so die aufregenden Thesen Fischers, weitreichende Eroberungen und Annexionen in West und Ost mit dem Ziel angestrebt, das europäische Festland zu beherrschen und somit zum Rang einer Weltmacht auf Augenhöhe mit den USA aufzusteigen.

Mit den unbeholfenen Versuchen des Bonner Auswärtigen Amts, den aus der Reihe tanzenden Hamburger Ordinarius mundtot zu machen, war die weltweite Skandalisierung des Buches perfekt. Vor allem auch im englischsprachigen Ausland wurde das fast 900 eng bedruckte Seiten umfassende Werk mit Begeisterung rezipiert.

Für die jüngere deutsche Historikergeneration wurde die leidenschaftlich geführte Fischer-Kontroverse der 60er-Jahre geradezu richtungweisend. Der Disput griff weit tiefer als etwa der spätere Historikerstreit oder die Aufregung über Goldhagens Buch und die Wehrmachtausstellung.

Mit seinen unzähligen Quellen aus den Akten der Reichskanzlei und des Auswärtigen Amts, allen voran dem "Septemberprogramm" des Reichskanzlers von Bethmann Hollweg vom 9. September 1914, wirkte Fischers Werk wie ein Dammbruch, dessen Fluten das Lügen- und Legendengewebe der alten vaterländischen Geschichtsschreibung fortrissen und die Kontinuitätslinien in der deutschen Geschichte von Bismarck über Wilhelm II. und Hindenburg bis Hitler bloßlegten.

Die politische Brisanz dieser Erkenntnisse wird verständlich, wenn man sich die nervöse Unsicherheit der jungen Bundesrepublik auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges vor Augen führt: Das Erscheinen von Fischers Buch fiel zeitlich zusammen mit dem Berliner Mauerbau, den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt und dem sensationellen Prozess gegen Eichmann in Jerusalem.

Namhafte Historiker, darunter einige, die selbst im Ersten Weltkrieg gekämpft und in ihren Schriften gegen die "Kriegsschuldlüge" von Versailles protestiert hatten, zogen betroffen gegen den als Nestbeschmutzer diffamierten Kollegen zu Felde. Fischer, ein Empiriker mit theologischem Hintergrund, behauptete sich mutig mit dem Hinweis auf seine Quellen und verschärfte sogar mit der Zeit seine Position.

Was ist nach 50 Jahren von alledem geblieben? Mitte Oktober 2011 trafen Historiker aus aller Welt in den heiligen Hallen des Deutschen Historischen Instituts im Londoner Bloomsbury Square zu einer Konferenz über Fischers Werk zusammen. War Fischers "Griff nach der Weltmacht", so wurde gefragt, nicht vielleicht doch ein Akt der Reue für seine eigene braune Vergangenheit, die er allerdings nie geleugnet hat?

Nein, kam die Antwort; sein Tagebuch lasse erkennen, dass seine Abkehr vom Nationalsozialismus bereits 1942/43 begonnen habe; im Übrigen hätten seine Reisen nach Amerika in der Nachkriegszeit ihn längst zum überzeugten Liberalen bekehrt.

Junge Assistenten waren Fischers Stütze

Einen tiefen Eindruck auf die Konferenzteilnehmer machten die Mitteilungen der anwesenden Zeitzeugen darüber, wie sehr sowohl Fischer als auch sein Hamburger Erzrivale Egmont Zechlin auf die Zuarbeit jüngerer Kollegen angewiesen waren.

Weit über die Hälfte des Entwurfs wurde von Fischers Doktorand Imanuel Geiss auf seiner alten Remington-Schreibmaschine geschrieben; das maßgebliche Kapitel über die Julikrise 1914 hingegen von Fischer selbst in die Maschine getippt, während ihm Geiss – mit den einschlägigen Dokumentenbänden auf dem Knie – den Text diktierte. Während Helmut Böhme den Entwurf des einleitenden Kapitels zusteuerte, formulierten Zechlins Assistenten Helmut Blei und Volker Ullrich in den Räumen nebenan die Entgegnungen ihres Professors. In einer Art Stellvertreterkrieg der Assistenten wurden somit strittige Punkte ausgefochten.

An den deutschen Kriegszielen im Ersten Weltkrieg, die Fischer in solcher Quellenfülle aufgedeckt hatte, sei nicht zu rütteln, stellten die Historiker in London fest. Diese Ziele gingen weit über Mitteleuropa hinaus und setzten eine Niederwerfung sowohl des französischen als auch des russischen Weltreichs, letzten Endes gar den Untergang des britischen Empires, voraus. Selbst im internationalen Vergleich, so die einhellige Meinung der Tagung, seien die 1914 im "Septemberprogramm" Bethmann Hollwegs anvisierten Herrschaftspläne atemberaubend.

Die größenwahnsinnige Zielvorstellung eines von Finnland bis zum Kaukasus reichenden Imperiums im Osten, die 1917/18 mit der Machtübernahme Lenins und dem Diktatfrieden von Brest-Litowsk vorübergehend in Erfüllung ging, müsse als Grundursache für den Krieg angesehen werden.

Ein Buch als Quellen-Fundgrube

Fischers Kapitel über die Umwälzungsbestrebungen der kaiserlichen Regierung in Polen und im Baltikum, in der Ukraine und in Georgien, im Iran und in Afghanistan, in Irland und Mexiko dienen Historikern noch heute als wahre Fundgrube bei der Erforschung eines überaus heiklen aktuellen Themas.

Und wie steht es mit der leidigen Frage der sogenannten Kriegsschuld, die von Anfang an den Angelpunkt der Fischer-Kontroverse bildete? In seinem zweiten großen Buch "Krieg der Illusionen" hatte Fischer seine Position mit Hinweis auf den berüchtigten "Kriegsrat" vom 8. Dezember 1912 noch radikalisiert. Überraschend gab es unter den Historikern eine weitgehende Übereinstimmung darüber, dass die Bedeutung der durch die Balkankriege ausgelösten Mobilisierungskrise vom Winter 1912/13 bislang unterschätzt worden sei.

Nicht nur in Deutschland und Österreich-Ungarn, sondern ebenso in dem nach der Revolution von 1905 rasch wiedererstarkten Russland, in Frankreich und Großbritannien seien damals grundlegende militärpolitische Entscheidungen gefällt worden, die anderthalb Jahre später mit schrecklichen Folgen zum Tragen kamen. Keineswegs eine "Alleinschuld" Deutschlands, die Fischer auch nie vertreten hat, wohl aber die "erhebliche" Verantwortung der Berliner Reichsleitung für die Auslösung des Kriegs im Sommer 1914 trat unmissverständlich zutage.

Fritz Fischers vor 50 Jahren so umstrittenes Werk hat sich als erstaunlich langlebig und fruchtbar erwiesen. Das Buch ist vollgestopft mit Quellen, die uns bisweilen erschreckende Einblicke nicht nur in die deutsche, sondern auch in die gesamteuropäische Vergangenheit gewähren. Am Ende überwog in London daher nicht moralische Schuldzuweisung, sondern Trauer um die fast zehn Millionen Männer, die an der Somme, bei Verdun, an der Ostfront oder auf hoher See ihr junges Leben lassen mussten.>

=====

30.5.2000: <Fritz Fischer: Die Revision des Geschichtsbildes>

aus: Welt online; 30.5.2000;

http://www.welt.de/print-welt/article516356/Die_Revision_des_Geschichtsbildes.html

Standpunkt

Vor wenigen Monaten verstarb Fritz Fischer im Alter von 91 Jahren - in diesen Tagen ehrt eine wissenschaftliche Veranstaltung sein Lebenswerk. Der Ordinarius für Mittlere und Neuere Geschichte hat von 1947 bis 1972 am Historischen Seminar gelehrt und die Aufmerksamkeit der internationalen Fachwelt auf Hamburg gelenkt.

Sein 1961 erschienenes und in alle Weltsprachen übersetztes Buch "Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschlands 1914/18" löste die "Fischer-Kontroverse", den ersten bedeutenden "Historikerstreit" nach dem Krieg aus. Es provozierte weit über die historische "Zunft" hinaus in Politik und Öffentlichkeit ebenso leidenschaftliche Ablehnung wie ermunternden Zuspruch. Fischer brach mit liebgewordenen Tabus und handelte sich dafür als Wissenschaftler von Kollegen den ebenso verletzenden wie abwegigen moralischen Vorwurf der "nationalen Nestbeschmutzung" ein. Er setzte mit überzeugenden Argumenten die deutsche Verantwortung für den Ersten Weltkrieg sehr viel höher an. Gleichzeitig vermittelte Fischer der bis heute anhaltenden höchst kontroversen Diskussion um Kontinuitätslinien deutscher Groß- und Weltmachtpolitik von der Bismarckzeit bis 1945 wichtige neue Impulse. Er rückte den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, wilhelminische und nationalsozialistische Außenpolitik, ohne deren rassebiologische Radikalisierung zu verkennen, macht- und hegemonialpolitisch sehr viel enger zusammen, als dies die apologetische Sicht vom unheilvollen und unerwarteten "Betriebsunfall" im Jahre 1933 wahrhaben wollte.

Fischer hat entscheidend an der "Internationalisierung der deutschen Geschichtswissenschaft" (V. Berghahn) nach dem Krieg mitgewirkt. Die durch ihn eingeleitete kritische Revision des deutschen Geschichtsbildes nach 1945 mit neuen, modernen Fragestellungen und Perspektiven ist heute weithin Gemeingut der Forschung.>

=====

21.11.2011: Ein Kriegsmuseum am Ort der ersten Marneschlacht von 1914

aus: Welt online: Erster Weltkrieg: Wo Frankreich den Schlieffen-Plan durchkreuzte; 21.11.2011;

http://www.welt.de/kultur/history/article13724663/Wo-Frankreich-den-Schlieffen-Plan-durchkreuzte.html

Frankreichs Museum des Ersten Weltkriegs

- Auftakt zum Maschinenkrieg: Am Ort der ersten Marneschlacht 1914 erinnert Frankreich mit einem eindrucksvollen Museum an den Ersten Weltkrieg.

Didier Pazery Fliegerbomben gehören zu den mehr als 30.000 Objekten des Ersten Weltkriegs, die der Fotograf Jean-Pierre Verney im Laufe seines Lebens zusammengetragen hat.

Europa gerät gerade aus den Fugen, da ist es keine schlechte Idee, sich kurz zu vergewissern, wofür dieses Europa eigentlich steht. Und wie die Welt aussah, als es dieses Europa noch nicht gab. Wer der Frage nachgehen will, fährt am besten nach Meaux, eine blass-vernebelte Stadt 50 Kilometer östlich von Paris, dessen größte Attraktion bis vor acht Tagen die Kia-Filiale war.

Jetzt hat Meaux eine neue Sehenswürdigkeit, am 11. November, dem Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges, eröffnete Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy das Musée de la Grande Guerre – eine wuchtige Blechschachtel, die der Architekt Christophe Lab auf die Rübenäcker gesetzt hat. Der Bau ruht mit seiner porösen, kettenhemdartigen Metallfassade auf zwei massiven Stelen und schmiegt sich dennoch sachte in die hügelige Landschaft.

Blick in den Schützengraben

Gelungen ist auch das in die Betonplatten vor dem Eingang eingelassene, angedeutete Panorama des Kriegsschauplatzes, auf das Filmprojektionen geworfen werden. Wendet man den Blick nach oben unter das ausladende Vordach, schaut man durch ein Fenster direkt in einen Schützengraben.

Auf der Höhe hinter dem Museum prangt ein schwulstiges Kriegsdenkmal, das die Amerikaner 1932 den Franzosen zur Erinnerung an gemeinsame Kämpfe daließen. Hier vor den Toren von Meaux tobte Anfang September 1914 die erste Marne-Schlacht. Hier brachten französische und britische Truppen gemeinsam den deutschen Schlieffen-Plan zum Scheitern – und der kaum begonnene Krieg verwandelte sich in jenen wahnwitzigen Grabenkampf, der vier quälende Jahre lang bis dahin unvorstellbare Menschen- und Materialmengen vernichtete. Am Ende war Europa verbrannt, eine Generation geopfert und die Saat für den nächsten Krieg gelegt.

Meaux ist also ein trefflicher Ort für ein Museum, das an die Entstehung des Wahnsinns erinnert. Der Bau öffnet seine Tore zu einem Zeitpunkt, wo eine Neudefinition der Erinnerungspolitik an den Gründungskonflikt des 20. Jahrhunderts ansteht. Lebende Zeugen dieses Konfliktes gibt es nicht mehr, in Frankreich starben die letzten beiden „Poilus“ – wie die französischen Soldaten genannt wurden – im Jahr 2008, beide 108 Jahre alt. Der letzte deutsche Veteran starb ebenfalls 2008, er war 107.

In kaum drei Jahren, Sarkozy wies in seiner Eröffnungsansprache darauf hin, werden wir zum 100. Jubiläum des Kriegsausbruchs von einer massiven Erinnerungsmarktoffensive überrollt werden. Angesichts dieser Aussicht hat es etwas Rührendes, dass das Musée de la Grande Guerre auf die Sammelleidenschaft eines einzelnen Mannes zurückgeht: Der Fotograf Jean-Pierre Verney, heute 65 Jahre alt, begann schon als Kind sich für den „Großen Krieg“ zu interessieren, an dem sein Großvater teilgenommen hatte.

20.000 Objekte, 30.000 Dokumente

Mit 14 Jahren bekam er sein erstes Buch. Nach seiner Militärzeit begann er zu sammeln: Bücher, Schulfibeln, Plakate, Sammeltassen, Uniformen, Klappspaten, Waffen, Gasmasken, Fliegerpfeile, Geschosshülsen, Prothesen und Handgranatenmodelle, die dann im Laufe der Kriegshandlungen immer raffinierter und effizienter wurden.

Die Geschichte dieses Krieges, das ist eine der Erkenntnisse, die sich an Verneys Sammlung ablesen lässt, ist eine Geschichte der rapiden Beschleunigung der industriellen Kriegstechnik. Es war ein Krieg, der mit Pferden, Keulen und Bajonetten begann und vier Jahre später mit Panzern und Flugzeugen endete. Verneys Sammlung wuchs in Jahrzehnten auf über 20.000 Objekte und 30.000 Dokumente. Er wusste nicht mehr, wohin mit ihr.

Zum 90. Jubiläum der Marne-Schlacht schlug er 2004 dem Bürgermeister von Meaux, Jean-François Copé, eine Ausstellung vor. Copé, im Hauptberuf Generalsekretär der Regierungspartei UMP und ambitionierter Aspirant auf die Sarkozy-Nachfolge ab 2017, erkannte die Gelegenheit, sich selbst ein Denkmal zu setzen und zugleich seiner politischen Heimat einen Dienst zu erweisen. Für 600.000 Euro kaufte er Verney die Sammlung ab, weitere 28 Millionen trieb er auf, um das Museum zu errichten.

Unter der wissenschaftlichen Leitung des Historikers Marc Ferro begann man 2006 mit der Konzeption der Ausstellung. Dabei herausgekommen ist ein Parcours mit 13 zeitlichen Etappen und zehn Themenschwerpunkten: Der Besucher beginnt im geistigen Klima der Vorkriegszeit, in der sich der im Krieg von 1870/71 geborene Revanchismus auf preußenfeindlichen Senftöpfchen ebenso niederschlägt wie in Schulfibeln.

Weniger wäre manchmal mehr gewesen

Diverse Filmbeiträge und Texttafeln zeichnen in der Folge den Weg von Sarajewo über die totale Mobilmachung, den Grabenkampf, die industrielle Beschleunigung des Krieges, die Ausdehnung zum Weltkrieg und schließlich über den Waffenstillstand 1918 bis zu den Versailler Verträgen nach. Die chronologische Erzählung wird ergänzt und unterbrochen durch thematische Nischen, in denen es etwa um das technisch „Neue“ an diesem Krieg geht, den „Alltag im Schützengraben“, „Körper und Leiden“ oder die Rolle der Frauen in den Kriegsgesellschaften.

Marc Ferro hat die Gefahr erkannt, die darin bestand, in der schieren Menge der ausstellbaren Objekte den Überblick zu verlieren. Ganz bannen konnten die Ausstellungsmacher sie jedoch nicht. Gerade in den thematischen Nischen wäre eine weitere Konzentration auf weniger, aussagekräftigere Objekte wünschenswert gewesen. Dass ein Fliegerpfeil eine Waffe ist, die völlig archaisch und zugleich radikal modern ist, lässt sich mit einem einzelnen besser zeigen als mit zehn, die nebeneinander in der Vitrine hängen. Ähnliches gilt für die Körperprothesen, deren didaktische Wirkung sich erhöhen ließe, wenn man anhand ihrer auch die Geschichten ihrer Träger erzählen würde.

Etwas unglücklich wirkt sich die Entscheidung aus, in der Halle des Museums unter einem an der Decke baumelnden Flugzeug und einem geparkten Brieftaubenlastwagen, mehr oder minder gefechtsgetreue Nachbauten eines deutschen und eines französischen Schützengrabens zu quetschen. Mehr als Abenteuerspielplatz-Aura strahlen diese nicht aus, auch der Gefechtslärm vom Band sorgt hier weder für Erkenntnisgewinn noch für wohligen Schauder.

Die hier verbauten Ressourcen hätten besser genutzt werden können, um die grundsätzlich interessante These, welche die Ausstellung durchzieht, deutlicher herauszuarbeiten: Wie eine europäische Gesellschaft die den Ritualen des 19. Jahrhunderts verhaftet war, in bunten Uniformen mit Federbüscheln am Helm singend in den Krieg zog, und in ihm die zermalmende Macht der Technik des 20. Jahrhunderts kennenlernte.

Wer diesen Krieg überlebte, ging bestenfalls traumatisiert in Tarnkleidung aus ihm hervor, schlimmstenfalls als prothesengestützte Menschmaschine mit zerschossenem Gesicht. Trotz einiger Schwächen in der Konzeption lohnt sich der Besuch, und es ist das Verdienst des Musée de la Grande Guerre, dass es eindringlich daran erinnert, das ein friedliches Europa ein fragiles Gebilde ist – und ein ziemlich großer zivilisatorischer Fortschritt. >

========

15.6.2013: Der Drill in der Kaiserlichen Armee ging oft bis zum Selbstmord

aus: Spiegel online: Militarismus im Kaiserreich Die Stolzen und die Toten; 15.6.2013;

http://einestages.spiegel.de/s/tb/28701/militarismus-im-kaiserreich.html

<Im Wilhelminismus galt die Armee als beste Schule der Nation: Doch viele Offiziere misshandelten ihre Rekruten auf bestialische Weise. Tausende junge Männer desertierten - viele, die sich dem Drill nicht gewachsen fühlten, flüchteten sich in den Suizid.

Es ist eine sehr feine Ballgesellschaft, die da im kaiserlichen Potsdam das Ende eines erfolgreichen Manövers feiert. Eine Kapelle spielt, die Damen tragen Robe, die Herren überwiegend Ausgehuniform. Eine blonde Sängerin im blauen Rock der Gardegrenadiere schmettert ein Liedchen auf die Wehrkraft der Kürassiere. Die Herrschaften sind amüsiert, der stolze Herr Papa applaudiert. Die Offiziere eilen mit Champagner herbei.

Von Bettina Musall

Nur Willy, der Bruder der blonden Künstlerin, trägt zwischen Schulterstücken und Kragenspiegeln die reine Melancholie im Gesicht, zum Missfallen seines Vaters. Mit hängenden Schultern hockt er abwesend am Tisch, die dunklen Locken von einem Mittelscheitel in zwei Hälften getrimmt, die traurigen Dackelaugen gesenkt - da ist so gar nichts Soldatisches an dem jungen Mann. "Willy, steh auf, da kommt der Herr Kommandeur." Willy springt auf. "Willy, setz dich." Willy sinkt wieder zusammen. "Los Willy, schenk ein." Willy zittern die Hände. Und dann kommt's. "Sitz nicht so rum Willy", schnauzt der Vater, "siehste denn nicht, dass der Herr Oberleutnant rauchen will? Auf die Art wirste nie Reserveoffizier."

Und das wäre schlecht. Denn Vater Wormser ist zwar Kommerzienrat und ein angesehenes Mitglied der Potsdamer Bürgerschaft. Aber Aristokrat, wie die meisten höheren Offiziere, ist der Aufwärtsstrebende nicht. Um diese Scharte auszuwetzen, käme ihm das Reserveoffizierspatent seines Sohnes gerade recht, als Eintrittskarte in bessere Kreise. Davon träumt der Herr Kommerzienrat. Womöglich könnte die kecke Tochter am Ende einen Adligen heiraten. Das wäre der Ritterschlag für die Familie.

So sah sie aus, die wilhelminische Ständegesellschaft, als der gelernte Schuhmacher und mehrfach vorbestrafte Wilhelm Voigt 1906 in der Verkleidung eines Hauptmanns des preußischen Ersten Garderegiments ein bühnenreifes Gaunerstück ablieferte und es als "Hauptmann von Köpenick" zu Weltruhm brachte. Mühelos marschierte der falsche Offizier an niederen Diensträngen vorbei, die bei seinem Anblick salutierten und ihm unterwürfig halfen, das Rathaus von Köpenick zu besetzen, den Bürgermeister in Gewahrsam zu nehmen und die Stadtkasse zu beschlagnahmen. Alles was er brauchte, damit die auf Befehl und Gehorsam eingeschworenen preußischen Verwaltungsbeamten vor ihm stramm standen, war eine halbwegs passende Uniform. Die war nach dem Auftritt der Sängerin beim Trödel gelandet, wo der kleine Schuster sie nebst weiteren dienstgradgemäßen Utensilien erstand.

Gewiss hat Regisseur Helmut Käutner die historische Köpenickiade in seinem Film nach dem Theaterstück von Carl Zuckmayer unterhaltsam ausgeschmückt. Und doch illustrieren Figuren wie der tragikomische Hauptmann und der drangsalierte Willy in traurigster Wahrhaftigkeit, wie schnell jemand, der im soldatisch durchwirkten Deutschen Kaiserreich unangepasst erschien, zum Deppen wurde.

Wenn er Glück hatte. Wer im Inneren von Kompanie und Regiment unangenehm auffiel, war der Willkür diensthöherer Ränge hilflos ausgeliefert. Soldaten konnten seelisch und körperlich gequält, drakonisch bestraft und für ihr Leben beschädigt werden.

Ein Beispiel gab August Bebel 1890 in einer Reichstagsrede zum Militarismus. Einem Rekruten, dem beim Exerzieren die Hand angeschwollen war, befahl der Unteroffizier, warme Bäder zu nehmen. Als das nichts half, zwang der Vorgesetzte den Untergebenen mit vorgehaltenem Knüppel, seine Hand in Anwesenheit der Kameraden eine Stunde lang in einen Kessel heißes Wasser zu legen, bis das Fleisch von den Fingern hing.

Die entsetzliche Misshandlung war nicht etwa eine einzigartige Entgleisung. Es war eine alltägliche, charakteristische Begebenheit für die Verhältnisse jener Zeit. Wie alltäglich, das zeigt die Entscheidung des Militärgerichts in dem Fall: Das Opfer wurde als Invalide mit monatlich neun Mark Pension aus dem Militärdienst entlassen. Der Unteroffizier wurde mit drei Monaten Haft bestraft. Und durfte weiter schikanieren.

Er durfte. Denn möglich wurde die Gewalt innerhalb des Militärs, weil die wilhelminische Gesellschaft die Zustände nicht nur akzeptierte, sondern sogar glorifizierte. Das Alltagsbewusstsein war bestimmt von einem "fast fanatischen Glauben an den Wert der Armee, an ,soldatische Tugenden'", analysierte der in Köln geborene Kulturanthropologe Emilio Willems, der Emil hieß, bis er Deutschland 1931 verließ und später in den USA Soziologie lehrte.

In der Überzeugung, die Armee sei die beste Schule der Nation, fieberten junge Männer ihrer Einberufung entgegen. "Methode und Ordnung, Mäßigkeit und Ausdauer, Vereinigung und Unternehmungsgeist", wie sie die "militärische Manneszucht" hervorbringe, "das sind die Tugenden, die in Werkstätte, im Studierzimmer, in Contoir oder im Feldlager den Erfolg im Leben fördern". So schwärmte 1885 der Offizier und Militärhistoriker Max Jähns.

Dabei schien es nur die SPD zu stören, dass die Zustände in der Armee allen Regeln eines menschenwürdigen Zusammenlebens widersprachen. Bis zu 20.000 junge Männer flüchteten laut Bebel Jahr für Jahr - und wurden vor Gericht gestellt. Wer dem Drill nicht gewachsen war oder am Sinn von Peinigungen zweifelte, konnte von Glück sagen, wenn er mit dem Leben davonkam.

Woher wohl "die ungeheure Zahl der Selbstmörder" komme, fragte Bebel in seiner Reichstagsrede rhetorisch, "die wir allmonatlich in unserer Armee aufzuweisen haben". Und er verwies zur Antwort auf Zeitungsberichte über "Soldatenmisshandlungen, die geradezu haarsträubender Natur" seien.

Selbst wer, wie so viele, freiwillig und voller Idealismus seinen Dienst antrat, war vor Schikane nicht sicher. So wurde in Magdeburg ein 18-jähriger Musketier von seinem Unteroffizier dermaßen geschlagen und gewürgt, dass er sechs Wochen ins Lazarett musste. Nach der Entlassung prügelte der Vorgesetzte mit der Peitsche weiter, zwei Gefreiten wurde befohlen, auf ihren Kameraden einzuschlagen - sie gehorchten. Der so gedemütigte und schwerverletzte junge Mann erhängte sich.

Im Mittelalter, erklärte Bebel den Abgeordneten, war das Tragen von Waffen "das Zeichen eines freien Mannes, ein wehrfähiger Mann zu sein"; im Kaiserreich hingegen laufe das militärische System "auf die Unterdrückung jeder selbständigen Tugend hinaus".

Wie war es möglich, ein halbes Jahrhundert nachdem liberale und demokratische Ideen viele Bürger bewegt hatten, dass die krude Wertewelt des Militarismus nicht nur die Armee, sondern die deutsche Gesellschaft beherrschen konnte? Warum machten sich weite Teile der Bevölkerung aller sozialen Schichten die Willkürgesetze und den Machtanspruch einer selbstherrlichen Kaste zu eigen, deren Privilegien auf Unterdrückung und Erniedrigung gründeten?

Die Revolutionäre von 1848 hatten der Institution des Militärs demokratische Strukturen aufzwingen wollen. Soldaten und Offiziere sollten danach ihren Treueeid auf die Verfassung, nicht mehr auf den Monarchen schwören und somit vom Parlament kontrolliert werden. Die oberen Dienstgrade wären nach den Reformplänen von Untergebenen gewählt worden, alle Heeresangehörigen sollten an allgemeinen Wahlen teilnehmen. Die radikalsten Forderungen der 48er: Auflösung der königlichen Garde, Abschaffung der Militärakademien und der Ehrengerichte. Und eine aus heutiger Sicht kurios anmutende Praxis sollte entfallen: die restriktiv gehandhabte Heiratsbewilligung für Offiziere.

Derart umstürzlerische Ansinnen gingen Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. zu weit. Der blutige Sieg seiner Truppen über die Revolutionäre stärkte die Rolle des Militärs als Hüter von Recht und Ordnung - und zementierte die zahlenmäßig ohnehin überlegene Einheitsfront aus Monarchie, Adel, Klerus und Beamtenschaft gegen jedwede Demokratisierung.

Von Militarismus war um die Mitte des 19. Jahrhunderts dennoch keine Rede. Die Bourgeoisie, die seit dem Tod Friedrichs des Großen stetig an Einfluss gewonnen hatte, hielt Distanz zum Militär, das in höheren Dienstgraden noch immer überwiegend adlig war. Die aristokratischen Offiziere ihrerseits pochten gegenüber bürgerlichen Begehrlichkeiten auf ihre Vormachtstellung.

Die Wende kam mit den Einigungskriegen zwischen 1864 und 1871. Die triumphalen Siege über Dänemark, Österreich und Frankreich steigerten das Selbstbewusstsein der Militärs zur Selbstherrlichkeit und entfachten im Volk, das begierig nach Symbolen einer neuen, deutschen Identität suchte, einen Begeisterungstaumel für die siegreiche Armee. Die Angehörigen dieser Schicht mitsamt ihren fragwürdigen Umgangsformen avancierten zu einer eigenen kultur- und wertestiftenden Klasse.

Den preußischen Junkern, daran gewöhnt, an der Spitze von Gesellschaft und Militär zu stehen, kam dies gelegen: 1500 von ihnen wurden zwischen 1888 und 1914 in einflussreiche Ämter berufen. Die neue Geldelite aus Industriellen, Bankiers und Kaufleuten unterschied sich zwar von den traditionellen Eliten; wer jedoch nach Höherem strebte, wie der literarische Kommerzienrat Wormser, äffte die Aristokratie nach. Der Reserveoffizier, so der Historiker Eckart Kehr, wurde zum zentralen "Mittel sozialer Assimilation an den Militärstaat".

Umgekehrt wirkten die Errungenschaften der Offizierserziehung zurück in die zivile Gesellschaft. Stramme Haltung, eine scharfe Stimme, zackige Begrüßungen, kurz: der Schneid eines Uniformträgers bestimmte auf Generationen das Männlichkeitsbild - und das Bild des typischen Deutschen in der Welt. Noch 1961, im Jahr des Mauerbaus, genügte es Filmregisseur Billy Wilder in seiner Ost-West-Komödie "Eins, zwei, drei" vollkommen, den deutschen Assistenten jedes Mal die Hacken zusammenschlagen zu lassen, wenn sein amerikanischer Boss "Schlemmer!" rief, um das deutsche Manneswesen auf den Punkt zu bringen.

Absolut einig waren sich die Angehörigen der heterogenen wilhelminischen Oberschichten allemal darin, wie das Deutsche Reich politisch zu führen sei: monarchistisch, antidemokratisch, militaristisch. Unter allen Umständen galt es, die Sozialisten in Schach zu halten.

Die waren zwar insofern unbequem, als sie die Privilegien der oberen Zehntausend in Frage stellten. Auch verstanden sie sich im Prinzip als antimilitaristisch; das Militär als Institution jedoch lehnten die meisten Arbeiter keineswegs ab. Schließlich waren es ebenso die Schuster und Maurer, die Söhne kleiner Leute gewesen, die den legendären siebziger Feldzug mitgemacht hatten. Stolz berichteten die Veteranen von ihren Kriegserlebnissen, bewahrten die Insignien ihrer Heldentaten auf und organisierten sich zu Hunderttausenden in Kriegervereinen. Bis weit ins 20. Jahrhundert standen auch in Arbeiterhaushalten die Fotografien uniformierter Väter und Söhne auf Kommode und Schreibtisch.

Der Militarismus sei "keine Angelegenheit der Verhältnisse innerhalb des Militärs", definierte der DDR-Historiker Jürgen Kuczynski. Vielmehr liege sein Kern "in den Beziehungen des Militärs zu den zivilen Institutionen und Menschen". Die fasste ein wilhelminischer Zeitgenosse, der national-liberale Reichstagsabgeordnete und Wegbereiter des Antisemitismus, Heinrich von Treitschke, bündig zusammen: Die Armee eine das Volk und "gewiss nicht der Deutsche Reichstag". Die allgemeine Wehrpflicht sei das "Fundament der politischen Freiheit, die Erziehung zu blindem Gehorsam" die "beste Charakterschule".

Es blühte jener Geist, den Heinrich Mann in seinem von Wolfgang Staudte meisterhaft verfilmten Roman "Der Untertan" als repräsentativ für den Beginn des 20. Jahrhunderts beschrieb. Frisch eingezogen zum Militärdienst, gesteht der Untertan seinem Unteroffizier, der ihn wie alle anderen Rekruten quält, dass er sich nichts mehr wünsche, als dabeibleiben zu dürfen. Ganz begeistert sei er vom Soldatenleben, vom "Aufgehen im großen Ganzen". Durch und durch erfüllt vom militärischen Ideal der Unterwerfung erkennt der junge Mann, wie im Kasernenhof alles darauf hinzielt, die persönliche Würde auf ein Mindestmaß herabzusetzen. "Und das gefiel ihm."

Nicht nur durchdrangen repressive Maßstäbe von Zucht und Ordnung das zivile Leben von der Familie über die Volksschule bis zur Universität; nicht nur verpesteten Befehl und Gehorsam das Betriebsklima in der Werkstatt wie im Großkonzern. Es entwickelte sich mit der wachsenden Industrialisierung und einer zunehmend offensiven Rüstungspolitik des Reichs ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen Heereswesen, Wirtschaft und Politik.

Dabei half, schrieb der linke Sozialdemokrat Karl Liebknecht, "die persönliche Versippung der militärischen Bürokratie und der hohen Angestellten des privaten Rüstungskapitals". Einflussreiche Bankiers und Unternehmensführer schickten ihre Söhne zum Militär und betrieben in den Offizierskasinos wie im Parlament intensive Lobbyarbeit für eine massive Aufrüstung. Allein der Krupp-Konzern, seinerzeit größter Waffenfabrikant, beschäftigte Hunderte Offiziere, die beurlaubt oder verabschiedet waren.

So arbeitete die Rüstungsmaschinerie mit beeindruckendem Erfolg. Vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs stiegen die militärischen Ausgaben Deutschlands um mehr als das Doppelte auf 2,4 Milliarden Reichsmark - knapp fünf Prozent des Volkseinkommens. Die mit Kriegsbeginn zusätzlich nötigen Kredite bewilligte das Parlament mit den Stimmen der Sozialdemokraten.

So konnte das clausewitzsche Diktum, wonach der Krieg "eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln" sei, 1914 in die Tat umgesetzt werden. Und große Teile des Volkes jubelten.>

========

3.10.2013: Erster Weltkrieg von 1914 war eine Mentalitätenfrage von allen Kriegsparteien

aus: Focus online: Historiker stößt Debatte über 1914 anWeltkriegsforscher zweifelt an deutscher Alleinschuld; 3.10.2013;

http://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/tid-33895/wer-zettelte-den-ersten-weltkrieg-an-historiker-stellt-deutschlands-kriegsschuld-infrage_aid_1119586.html

<War das Deutsche Kaiserreich alleine schuld am Ersten Weltkrieg? Und damit am Tod von 17 Millionen Menschen? Nun stellt ein australischer Historiker infrage, was lange als Gewissheit galt. Er erklärt das „wohl komplexeste Ereignis aller Zeiten“.

Deutschland hat den Ersten Weltkrieg angezettelt und trägt die Hauptschuld für die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Das galt unter Historikern über Jahrzehnte als gesichert. Mit dem „Griff nach der Weltmacht“, wie der Hamburger Historiker Fritz Fischer sein Standardwerk zur Kriegsschuld in den 1960er Jahren nannte, habe Kaiser Wilhelm II. nach den gescheiterten Kolonialabenteuern die Vormachtstellung des Deutschen Reichs in Kontinentaleuropa angestrebt. Die Deutschen stolperten oder schlitterten nicht in den Krieg – sie entschieden sich für ihn, lautete Fischers These.

Jetzt stellt der Historiker Christopher Clark diese Lesart infrage – und hat damit Monate vor dem 100. Jahrestag des Weltkriegsbeginns im kommenden Sommer eine Debatte über die Kriegsursachen ausgelöst. Innerhalb kurzer Zeit nach Erscheinen der deutschen Übersetzung ist Clarks 900-Seiten-Wälzer „Die Schlafwandler“ ein Bestseller.

Clark, der bereits eine preisgekrönte Preußen-Geschichte verfasst hat, bricht mit seinem neuen Buch den Konsens auf: Nicht nur Deutschland – alle Mächte Europas zündeten an der Lunte, mit der sich schließlich der Konflikt entlud.

Das wohl komplexeste Ereignis aller Zeiten

Ob in Berlin, Moskau, St. Petersburg, London oder Wien: Monarchen und Militärs, Minister und Diplomaten trieben ihr Spiel so lange, bis ihnen am Ende die militärische Konfrontation als unausweichlich erschien. Mit einfachen Erklärungen kann Clark, der im britischen Cambridge lehrt, nicht helfen: Die Julikrise von 1914, die zur Mobilisierung von Europas Bataillonen und schließlich zum globalen Krieg führte, sei das wohl komplexeste Ereignis aller Zeiten.

Der Australier hat in seiner akribischen Quellenstudie die Mentalität der Herrscher im alten Europa nachgezeichnet. Er beschreibt, wie Vorurteile und Misstrauen die Politik bestimmten, Intrigen und Geheimdiplomatie die labile Vorkriegs-Balance aushöhlten.

Anschlag auf österreichischen Thronfolger war nicht zwangsläufig

Der Krieg, den der Terroranschlag auf den österreichischen Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand, und dessen Frau am 28. Juni 1914 in Sarajevo auslöste, erscheint bei Clark nicht als zwangsläufiges Ereignis. Wenn nur einer der beteiligten Staaten die Notbremse gezogen hätte, wäre die Tat des serbischen Nationalisten Gavrilo Princip heute eine Fußnote der Geschichte, meint er. Das Sterben von mehr als 17 Millionen Menschen hätte verhindert werden können.

Clark beschreibt, wie Deutschland, Österreich-Ungarn, Frankreich, Russland und Großbritannien (dazu kommen Italien und das Osmanische Reich) in einem Wirrwarr aus Versprechungen, Drohungen, Plänen und Prognosen gefangen waren. Ob der deutsche Kanzler Bethmann Hollweg oder seine Kollegen in Paris oder Moskau: Clark schildert, wie die Staatsmänner die Interessen ihrer Regierungen in den Vordergrund stellten und sich kaum für die Konsequenzen ihres Handelns interessierten.>

=========

4.11.2013: Historiker verlangen eine Revision der Kriegsschuldfrage: Deutschland wird entlastet - Geschichtsbücher müssen neu geschrieben werden

aus: Kopp online: Kriegsschuldfrage 1914: Historiker fordern das Umschreiben von Schulbüchern; 4.11.2013;

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/michael-grandt/kriegsschuldfrage-1914-historiker-fordern-das-umschreiben-von-schulbuechern.html

<Michael GrandtEs ist schon eine kleine Sensation, dass renommierte Forscher jetzt von der Alleinschuld-These des Deutschen Reiches abweichen. Sie fordern sogar öffentlich, dass unsere Schulbücher umgeschrieben werden müssen, und betreiben somit politisch unkorrekten Geschichtsrevisionismus.

Der 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges nähert sich in großen Schritten. Politisch korrekte Historiker werden natürlich nicht müde, darauf hinzuweisen, dass das Deutsche Reich, respektive der deutsche Kaiser Wilhelm II. und sein Generalstab diesen Krieg vom Zaun gebrochen hätten. Kurz: Deutschland sei schuld und hauptverantwortlich am Ersten Weltkrieg.

Genauso sahen es auch die alliierten Sieger im Vertrag von Versailles, wo dies festgeschrieben und seither zur unumstößlichen Diktion geworden ist. Seit 1946 lernen das die Kinder in unseren Schulen – und seither mussten wir bezahlen.

96 Jahre lang umsonst bezahlt?

Am Sonntag, den 3. Oktober 2010 war es dann soweit: Der Erste Weltkrieg war, 96 Jahre nach seinem Ausbruch, auch für Deutschland zu Ende. Bis zu diesem Zeitpunkt musste der deutsche Steuerzahler als »Verursacher« des Ersten Weltkrieges Reparationen sprich Wiedergutmachung an die Alliierten bezahlen.

Die letzte Rate betrug 69,9 Millionen Euro. Im Bundeshaushalt 2010 wurde dieser Betrag unter Punkt 2.1.1.6 als »Bereinigte Auslandsschulden (Londoner Schuldenabkommen)« verklausuliert.

Die Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg wurden im Versailler Vertrag im Jahr 1919 festgelegt. Adolf Hitler hatte die Zahlungen einst gestoppt, doch nach 1945 übernahm die Bundesrepublik Deutschland dann die »Schulden« und zahlte bis zum Jahr 1983.

Die Restzahlung von 125 Millionen Euro für Zinsen auf Auslandsanleihen war erst nach der deutschen Wiedervereinigung fällig. Seit 1996 stotterte der deutsche Steuerzahler die Schuld aus dem vor knapp 100 Jahren ausgebrochenen Krieg ab. Die letzte Rate war 20 Jahre nach der Wiedervereinigung fällig.

Keine Alleinschuld Deutschlands

Umso erstaunlicher ist es, dass jetzt renommierte Historiker sogar öffentlich fordern, die Schulbücher umzuschreiben, da das Deutsche Reich nicht die Alleinschuld an der »Urkatastrophe« des 20. Jahrhunderts mit 20 Millionen Toten trage.

In der Sendung Wer war schuld? – Der Weg in den Ersten Weltkrieg (History LIVE/Phoenix) diskutierten unter anderen Prof. Christopher Clark (University of Cambridge), Prof. Sönke Neitzel (London School of Economics and Political Science) und Prof. Wolfram Wette über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges.

Fazit: Die Alleinschuld Deutschlands ist historisch nicht zu belegen.

Schulbücher umschreiben

Während mir Prof. Wette nach wie vor besessen von der deutschen Kriegsschuld zu sein scheint, argumentierten Prof. Clark und Prof. Neitzel in der Diskussion, dass nicht ein einzelner Staat als Hauptschuldiger identifiziert werden könne, sondern ein Geflecht aus verschiedenen Ursachen und Ereignissen zum Ersten Weltkrieg führte. Darin eingebunden waren viele europäische Staats- und Regierungschefs und deren Militärführungen.

Auf die Frage des – für mich erstaunlich – neutralen Guido Knopp, ob denn aufgrund der neuen Erkenntnisse die Schulbücher umgeschrieben werden müssten, antworteten Prof. Clark und Prof. Neitzel mit einem klaren »Ja«.

Nichts Neues – und doch neu?

Das alles ist nichts Neues, denn schon einige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlichte die deutsche Reichsregierung die Akten des deutschen Auswärtigen Amtes von 1870 bis 1914. Mit diesen 40 Bänden konnte sie überzeugend die Alleinschuld Deutschlands am Kriegsausbruch widerlegen. 1950 erklärten führende französische und deutsche Historiker bei einer Tagung: »Die Dokumente erlauben es nicht, einer Regierung oder einem Volk im Jahre 1914 einen vorsätzlichen Wunsch nach einem europäischen Krieg zuzuschreiben.«

Dennoch lautete Artikel 231, der so genannte »Kriegsschuldartikel« im Versailler Vertrag: »Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben.«

Genau das Gegenteil belegt Hans Fenske, der bis 2001 als Professor für Neue und Neueste Geschichte in Freiburg lehrte, in seiner Studie Der Anfang vom Ende des alten Europa. Auch seinen fundierten Recherchen nach kann weder von einer Alleinschuld Deutschlands am Kriegsausbruch 1914 die Rede sein, noch von Kriegstreiberei auf deutscher Seite.

Aber gerade das Gegenteil war fast 100 Jahre der offizielle und politisch korrekte Standpunkt, gerade hier in Deutschland. Doch für die Menschen im Jahr 1919 war die moralische Demütigung noch viel schlimmer als die beträchtlichen, historisch bis dahin einzigartigen wirtschaftlichen und finanziellen Forderungen. Die – in ihren Augen – himmelschreiende Ungerechtigkeit brachte die Massen gewaltig auf, was auch Adolf Hitler und allen Gegnern des Versailler Vertrages Jahre später in die Hände spielen sollte.

Bleibt zu hoffen, dass auch die politisch korrekten deutschen Historiker in Zukunft einen gesamteuropäischen Blick auf die Handlungen der verschiedenen Akteure am Vorabend des Ersten Weltkrieges werfen, statt immer noch an der widerlegten Alleinschuld-These aus dem Versailler Vertrag festzuhalten.

Auch sollten wir endlich den Mut haben, unsere Schulbücher dahingehend zu ändern, anstatt unseren Kindern auch nach einem Jahrhundert noch beizubringen, ihre Urgroßväter seien die Orks aus dem Land Mordor gewesen, von denen alles Schlechte dieser Welt ausging.>

General Haig hat 1915-1918 absichtlich hohe Verluste provoziert - um später ab 1919 Hass auf Deutschland zu bewirken

========

von Michael Palomino, 25.7.2015

Angaben zu General Haig von Ex-MI6-Agent John Coleman (Buch: "Das Tavistock-Institut")

Dem Buch von MI6-Agent John Coleman "Das Tavistock-Institut" ist zu entnehmen, dass die hohen Verluste durch dilettantische Kriegsführung ABSICHTLICH bewirkt worden sind:

- General Haig hielt nicht viel vom Leben englischer Arbeiter

- die hohen Verluste 1915-1918 wurden von Haig absichtlich herbeigeführt, um später ab 1918 in England immer ein Argument für einen Hass auf Deutsche zu haben.

Insgesamt war die Kriegstaktik vom Wellington House und somit von den Royals in London so gewollt, das später 1921 das Tavistock-Institut für psychologische Kriegsführung wurde. Zitat:

"General Haig - ein bekannter Freimaurer, Illuminat und Satanist - erklärte, bei mehr als einer gelegenheit, seine Abneigung gegenüber der britischen Unterklasse (S.226). Und er bewies seine snobistische Einstellung, als er Welle um Welle britischer Soldaten gegen die undurchdringlichen deutschen Linien anrennen liess - eine Taktik, die jeder anständige, gut ausgebildete deutsche Militärstratege abgelehnt hätte. Als Ergebnis von Haigs harthäutiger Missachtung seiner eigenen Truppen starben Hunderttausende junger, britischer Soldaten der "unteren Klassen" tragischerweise und völlig unnötig, als sie gegen die deutschen Maschinengewehre anrannten. Dies lenkte den Hass der britischen Öffentlichkeit nicht etwa auf den britischen Oberbefehlshaber an der Westfront, sondern auf Deutschland, genau so, wie es das British Army Psychological Warfare Bureau vorausgesagt hatte." (S.227)

Das British Army Psychological Warfare Bureau hatte nach dem Versenken des Waffentransporters Louisiana (ein mit Waffen beladener Dampfer der Titanic-Klasse) das Tavistock-Institut für psychologische Kriegsführung gegründet, das zuerst 1915-1921 "Wellington House" hiess (S.224).

Eisenhower kopiert Haig 1944-1945 (!)

Beim Jehova-Rassisten Dwight Eisenhower sieht man übrigens dieselbe, absichtlich verlustreiche Kriegsführung gegen die deutsche Armee 1944-1945 mit absichtlich hohen Verlusten, mit der Verhinderung von Zangenangriffen, mit der Verhinderung von Kesseln, mit der Verhinderung eines schnellen Sieges mit wenigen Verlusten, der von Patton und Montgomery hätte realisiert werden können - alles auch deswegen, um den Hass auf Deutschland durch hohe Verluste propagandistisch steigern zu können (Dokumente des kanadischen Geheimdiensts).

Quelle: John Coleman "Das Tavistock-Institut", j-k-fischer-verlag, ISBN 978-3-941956-11-7

========

9.11.2018: Kaiserreich finanzierte Lenin mit Millionen:Novemberrevolution – Kein Schulbuchwissen: Bis 1917 erhielt Lenin 2,6 Millionen Mark von Deutschland

========

3.10.2020: Die Reichsbürger sind bis heute im Kriegszustand und suchen einen Deutschen Kaiser

Video: An die deutsche Nation. (9'35'')

Video: An die deutsche Nation. (9'35'')

https://www.youtube.com/watch?v=C-N4t5e7djg - YouTube-Kanal:Ewiger Bund - hochgeladen am 3.10.2020

WIE sehen die Reichsbürger ihre Welt? Sie sind immer noch im Kriegszustand und sehnen sich nach einem Kaiser...

Videoprotokoll:

Seit November 1918 hat der deutsche Staat keine verfassungsmässigen Organe mehr. Die letzte Verfassung ist vom Deutschen Reich vom 16.4.1871, mit den Gebieten vom 27.7.1914, letzte Veränderungen ("Rechtsstand") am 27.10.1918 (59''). Novemberrevolution 1918: Fürsten und Könige wurden verjagt, das deutsche Staatsoberhaupt musste flüchten. "Letzter gültiger Rechtsstand im Deutschen Reich ist der 27. Oktober 1918, 24 Uhr." (1'38'') - Alles, was seither ohne diese Verfassung abgegangen ist, ist illegal und ohne Rechtsgültigkeit (1'49''). Der erklärte Kriegszustand vom 31. 7.1914 (Reichsverfassung Artikel 68) ist bis heute nicht aufgehoben (2'6''). Der Kriegszustand wurde nie beendet, sondern ist bis heute im Kriegszustand (2'16''). Der vom Deutschen Kaiser ausgerufene Belagerungszustand hält bis heute an: Militärische Sklaverei, Requirierung von Wohnungen, eingeschränkte Meinungsfreiheit, Sondergerichte, Sonderstrafrecht (2'56''). Kündigung von Wohnungen ist verboten, ebenfalls Waffentragen und Waffenverkauf (3'9''). Der Belagerungszustand geht erst zu Ende, wenn der Kriegszustand zu Ende ist (3'13''). Tja, das Deutsche Reich ist bis heute im Kriegszustand, und somit im Belagerungszustand (3'18''). Das Staatsoberhaupt ist der Deutsche Kaiser (3'33''), das ist eine "königliche Hoheit" vom "Hause Hohenzollern" (3'41''). Nur der Kaiser ist berechtigt, über das Ende des Kriegs- und Belagerungszustands zu entscheiden (3'46'').

und so weiter und so fort...

========

| Teilen

/ share: |

Facebook |

|

Twitter |

|

|

|

Fotoquellen

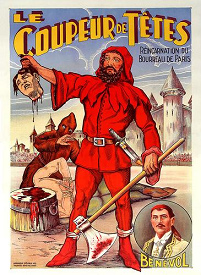

[1] Kopfabschneider auf Plakat von Benevol:

http://einestages.spiegel.de/static/topicalbumbackground/5916/zum_henker_mit_ihm.html

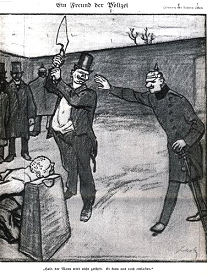

[2] Kopfabschneider-Zeichnung von Wilhelm Schulz, Scharfrichter mit Zylinder:

http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a5916/l1/l0/F.html#featuredEntry

[3] Scharfrichter Schwietz, Portrait:

http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a5916/l2/l0/F.html#featuredEntry

[4] Prinzessin Pauline und Prinz Friedrich:

http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a5916/l3/l0/F.html#featuredEntry

[5] Kaiser Wilhelm II., Portrait mit Orden an seiner Brust:

http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a5916/l5/l0/F.html#featuredEntry

[6] Guillotine in Berlin-Plötzensee:

http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a5916/l5/l0/F.html#featuredEntry

[7] Scharfrichter Schwietz, Risszeichnung:

http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a5916/l7/l0/F.html#featuredEntry

[8] Anzeige einer vollstreckten Köpfung von 1923:

http://einestages.spiegel.de/external/ShowTopicAlbumBackground/a5916/l8/l0/F.html#featuredEntry

^

Kopfabschneider-Plakat

von

Benevol [1]

Kopfabschneider-Plakat

von

Benevol [1]

![Kaiser Wilhelm II.,

Portrait mit seinen Orden an der Brust; er

begnadigte den Beschuldigten Hennig nicht, der

seine Unschuld beteuerte [5] Kaiser Wilhelm II., Portrait mit

seinen Orden an der Brust; er begnadigte den

Beschuldigten Hennig nicht, der seine Unschuld

beteuerte [5]](d/kaiserreich-1871-1918-d/kaiser-Wilhelm-II-portrait-m-orden.jpg)

![Die deutsch-kaiserliche

Guillotine in Berlin-Plötzensee mit

der Bank und dem Brettabschluss mit

Loch, wo der Kopf zu

"lagern" hatte [6] Die deutsch-kaiserliche

Guillotine in Berlin-Plötzensee mit

der Bank und dem Brettabschluss mit

Loch, wo der Kopf zu

"lagern" hatte [6]](d/kaiserreich-1871-1918-d/guillotine-Berlin-Ploetzensee-55pr.jpg)

![Scharfrichter Lorenz Schwietz,

Risszeichnung ("Vignette") [7] Scharfrichter Lorenz Schwietz,

Risszeichnung ("Vignette") [7]](d/kaiserreich-1871-1918-d/scharfrichter-Schwietz-portrait-risszeichnung.jpg)

![Anzeige

der Vollstreckung einer Todesstrafe durch

Köpfen aus dem Jahre 1923 aus der Weimarer

Republik. Auch nach 1918 wurde weiter

geköpft... [8] Anzeige der Vollstreckung einer

Todesstrafe durch Köpfen aus dem Jahre 1923

aus der Weimarer Republik. Auch nach 1918

wurde weiter geköpft... [8]](d/kaiserreich-1871-1918-d/anzeige-koepfung-vollstreckt-1923-66pr.jpg)